تعرف على حبيبك النبي صلى الله عليه واله وسلم (722)

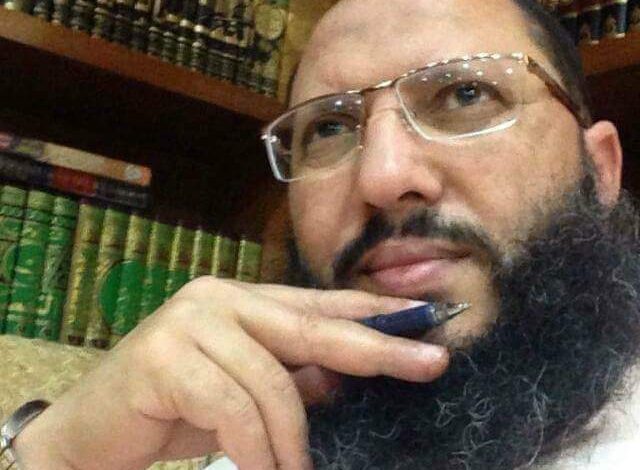

بقلم / جمال متولى الجمل

تعرف على حبيبك النبي صلى الله عليه واله وسلم (722)

سرية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على سيف البحر أو سرية الخبط (2).

عن أَبُو الزُّبَيْرِ ( محمد بن مسلم بن تَدْرُس الأسديّ) ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنَا ( أرسلنا ) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ( هو :عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن أُهيب الفهري القرشيّ ،أمين هذه الأمة) ( 1) نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ ( هي الإبل التي تَحْمِل الطعام وغيره ) (2) ، وَزَوَّدنَا ( أي: أعطانا النبيّ صلى الله عليه واله وسلم زادًا ) جِرَابًا (الْمِزْوَد، أو الوعاء تُحفظ فيه الأطعمة أو الأشياء ) مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِيَنَا تَمْرَةً تَمْرَةً ( فكأن سائلًا سأله، فقال: لماذا زوّدكم التمر؟ قال: لأنه لم يجد غيره ، وفي رواية من هذا الحديث: “ونحن نَحْمِل أزوادنا على رقابنا”، وفي رواية: “ففنِيَ ( نفذ ) زادهم، فجَمَع أبو عبيدة زادهم في مزود، فكان يقوتنا ( يطعمنا ) ، حتى كان يصيبنا ( يعطينا – لكل واحد منا ) كلَّ يوم تمرة”، وفي رواية “الموطأ”: “ففني زادهم، وكان مزودي ( جرابين أو وعائين ) تمر، وكان يقوتنا، حتى كان يصيبنا كلَّ يوم تمرة”، وفي الرواية الأخرى لمسلم: “كان يعطينا قَبْضةً قبضةً، ثم أعطانا تمرةً تمرةً” ) ، (3)

قُلْتُ ( رواي الحديث عن جابر أبو الزبير في هذه الرواية وفي رواية البخاريّ من طريق وهب بن كيسان كما مرَّ بنا سابقا) كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا ( أي: بماذا تنفعكم تمرة في اليوم ؟ ) ؟ قَالَ: كُنَّا نَمَصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ ، وَكُنَّا نَضَرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ ( اسم لِمَا يُخبط، فيتساقط من ورق الشجر، وتبليلهم الْخَبَط بالماء لِيَلِين للمضغ ، وإنَّما صاروا لأكل ورق الشجر عند فقد التمرة الموزّعة عليهم – في هذا بيانُ ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من الزهد في الدنيا، والتقلل منها، والصبر على الجوع، وخشونة العيش، وعلى ما كانوا عليه من الجِدِّ، والاجتهاد، والصبر على الشدائد العظام ، والمشقات الفادحة ، وإقدامهم على الغزو مع هذا الحال ، إظهارًا للدِّين، واطفاءً لكلمة المبطلين رضي الله عنهم أجمعين ) (4) ، فَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ (شاطئه، وجَمْعه سَواحل ) ، فَرُفِعَ ( ظهر لنا) لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ ( التل أو الجبل الصغير ) الضَّخْمِ ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ ( أي : هذا الذي آتيناه ورأيناه فجأةً ) دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ ( وفي رواية البخاريّ: “فإذا حُوتٌ مثل الظَّرِب – والحوت اسم لكل أنواع السمك الضخم على اختلاف انواعه وسبق شرحه – إذ في رواية البخاري “فألقى لنا البحر حُوتًا مَيّتًا” ) . قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ، ( أي في بداية الأمر انتبه ان الحوت ميت وأن الحكم الشرعي العام لا يجوز أكل الميتة لقول الله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} المائدة: 3، فلا تقربوها ) ، ثُمَّ ( تذكر سريعاً ) قَالَ: لَا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل (قد خرجنا لنجاهد لإعلاء كلمة الله، لا لغرض أنفسنا، من الحظوظ الدنيوية) ، وَقَدِ اضْطُرِرْنَا فَكُلُوا (أي: وقد وقعتم في الضرورة التي استثنى الله صاحبها من تحريم أكل الميتة، حيث قال في آخر الآية المذكورة : {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}). قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهَا شَهْرًا (وفي الرواية التالية: “فأكلنا منها نصف شهر”، وفي رواية أخرى: “فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة”، وقال ابن التين: إحدى الروايتين وَهَمٌ ، وعبارة النوويّ رحمه الله: قوله في الرواية الأولى: “فأقمنا عليه شهرًا”، وفي الرواية الثانية: “فأكلنا منها نصف شهر”، وفي الثالثة: “فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة” طريق الجمع بين الروايات أن مَن روى شهرًا هو الأصل، ومعه زيادة عِلم، ومن روى دونه لم ينف الزيادة ، (5) وجَمَع القاضي عياض بينهما بأن من قال: نصف شهر أراد: أكلوا منه تلك المدة طريًّا، ومن قال: شهرًا أراد: قدّدوه ، فأكلوا منه بقية الشهر قديدًا، والله أعلم ) ، وَنَحْنُ ثَلَاثَمِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا (يعني تقوّينا، وزال ضَعفنا، كما قال في الرواية الأخرى: “حتى ثابت إلينا أجسامنا”؛ أي: رجعت إلينا قُوّتنا – وليس المقصود بالطبع السمنة بمعني التخمة ) وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا (أي: والله لقد رأيت أنفسنا) نَغْتَرِفُ ( نأخذ منه ) مِنْ وَقْبِ (مكان حَدَقة ) عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ ( أي مكان حدقة عين الحوت: كالجَرّة الكبيرة – ممتلئة بالدهن – سمين الدواب) ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْقُدْرَةَ ( وفي رواية الفدر – بالفاء وليس القاف – أي نقطع منه كقطع اللحم ) كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ (والمعنى أنهم يقطعون من تلك الدابّة قطعةً كبيرة، بقدر ما تكون مثل الثور ) (6) ، وَلَقَدِ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنَيْهِ ( أي: في الحفرة التي فيها حبّة وحدقة عينه – تعجباً من الحوت الذي أول مرة يعرفوه ويروه ويتعجبون منه ) ، وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهُ ( نَصبه وأوقفه ) ، ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا، فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا (وفي رواية النسائيّ: “فنظر إلى أطول جمل، وأطول رجل في الجيش ( وهو في المشهور قيس بن سعد بن عبادة إذ له وصف بالطول الفارع ) فمرَّ تحته”، وفي حديث عبادة بن الصامت، عند ابن إسحاق: “ثم أمر بأجسم بعير معنا، فحُمل عليه أجسم رجل منا، فخرج من تحتهما، وما مسَّت رأسه”- وهذا من باب سمر الجيش والتندر والتعجب من جسامة وشكل الحوت أيضا ) وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَائِقَ (أي: حينما رجعنا الى المدينة حملنا معنا من لحم ذلك الحوت (وَشَائِقَ) جمع وَشِيق، بمعنى القديد – ويعني انهم قددوا بعضا مما تبقي من لحم هذا الحوت – مثلما يتم تجفيف اللحم في عصرنا – ويجهز ليمكث أطول فترة ممكنة ) ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ( رجعنا إلى ) الْمَدِينَةَ ( النبوية ) أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه واله وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ (ما وقع لهم من قصّة العنبر – الحوت – ، وما قاله أبو عبيدة رضي الله عنه فيه) فَقَالَ ( صلى الله عليه واله وسلم ) : «هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ عز وجل لَكُمْ ( من البحر – أي: فهو حلال أكله، وهذا تذكير لهم بنعمة الله تعالى؛ ليشكروه عليها) ، فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ فَتُطْعِمُونَا؟» فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْهُ فَأَكَلَهُ (قال القرطبيّ رحمه الله: وأكْله صلى الله عليه وسلم منه ليبيِّن لهم بالفعل جواز أكل ميتة البحر في غير الضرورة، وأنها لم تدخل في عموم الميتة المحرَّمة في القرآن، كما قد بيَّن ذلك بقوله صلى الله عليه واله وسلم: “هو الطهور ماؤه، الحل ميتته”)(*) متفق عليه .

وعن عمرو بن دينار، قال عن كرم قيس وأبيه سعد بن عبادة رضي الله عنهما في هذه السرية : ” أخبرنا أبو صالح، أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعوا، قال: انحر، قال: نحرت قال: ثمّ جاعوا، قال: انحر قال: نحرت قال: ثمّ جاعوا قال: انحر قال: نحرت ثمّ جاعوا قال: انحر قال: نهيت ” متفق عليه .

وصلى الله تعالى وسلم وبارك علي سيدنا محمد واله وصحبه

بإذن الله تعالى نلتقي في الحلقة القادمة

_________________

(1) قال ابن حجر في “الفتح”: وفي رواية أبي حمزة الْخَوْلاني، عن جابر، عند ابن أبي عاصم في “كتاب الأطعمة”: “تأمّر علينا قيس بن سعد بن عبادة، على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم”، والمحفوظ ما اتفقت عليه روايات “الصحيحين” أنه أبو عبيدة، وكأنّ أحَدَ رواته ظَنَّ من صَنيع قيس بن سعد، في تلك الغزوة، ما صنع من نحر ( ذبح ) الإبل التي اشتراها، أنه كان أمير السرية، وليس كذلك.

(2) ولفظ البخاريّ: “وهم يتلقَّون عيرًا لقريش”، وهو صريح ما في الرواية الثانية في الباب حيث قال فيها: “نَرصُد عيرًا لقريش”، وقد ذكر ابن سعد وغيره أن النبيّ صلى الله عليه وسلم بعثهم إلى حيّ من جهينة بالقَبَليّة – مما يلي ساحل البحر ، بينهم وبين المدينة خمس ليال، وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدًا، وأن ذلك كان في رجب سنة ثمان ، قال الحافظ ابن حجر : وهذا لا يغاير ظاهره ما في “الصحيح”؛ لأنه يمكن الجمع بين كونهم يتلقون عيرًا لقريش، ويَقصدون حيًّا من جهينة ، قال: ويُقَوِّي هذا الجمع ما عند مسلم من طريق عبيد الله بن مِقْسَم عن جابر رضي الله عنه قال: “بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعثًا إلى أرض جهينة. . .”، فذكر هذه القصة .

قال الجامع عفا الله عنه – الشيخ الاتيوبي رحمه الله تعالى شارح صحيح مسلم – قوله: “بل لحفظهم من جهينة. . . إلخ” فيه نظر لا يخفى؛ لأن سياق القصّة إذا نظرت في رواياتها لا يتّفق مع هذا التأويل، بل الظاهر أن مهمة تلك السريّة مصادرة تجارة قريش، وأخْذُها منهم، لا أنهم خرجوا لِحفظهم، فتأمله بالإمعان، وبالله تعالى التوفيق.

(3) قال القاضي عياض رحمه الله: الجمع بين هذه الروايات أن يكون النبيّ صلى الله عليه واله وسلم زَوَّدهم المْزِوْدَ زائدًا على ما كان معهم من الزاد، من أموالهم، وغيرها، مما واساهم به الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا قال: “ونحن نَحْمِل أزوادنا”، قال: ويَحْتَمِل أنه لم يكن في زادهم تمر غير هذا الجراب، وكان معهم غيره من الزاد، وأماإعطاء أبي عبيدة إياهم تمرة تمرة، فإنما كان في الحال الثاني بعد أن فني ( نفذ ) زادهم، وطال لبثهم ( طالت مدتهم) ، كما فسّره في الرواية الأخيرة، فالرواية الأولى معناها الإخبار عن آخر الأمر، لا عن أوله، والظاهر أن قوله: “تمرةً تمرةً” إنما كان بعد أن قسم عليهم قَبْضةً قبضةً، فلما قَلّ تمرهم قسمه عليهم تمرةً تمرةً، ثم فَرَغ، وفقدوا التمرة، ووجدوا أَلَمًا لفقدها، وأكلوا الخبط إلى أن فتح الله عليهم بالعنبر، ذكره النوويّ في شرحه لصحيح مسلم – ولتعدد روايات هذه السرية وفيها أن كل صحابي كانه له زاداً يخصه يحمله بنفسه ، ثم زودهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جراباً من تمر – من باب بركته صلى الله عليه واله وسلم في إطعامهم ولأن أزوادهم الشخصية أيضا كانت قليلة قال الجامع – الشيخ الاتيوبي نقلاً عن القرطبي في المفهم شرح مسلم : وتلتئم شتات هذه الروايات بأن يقال: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم زادهم ذلك المزود، أو المِزْودين إلى ما كان عندهم من زادِ أنفسهم الذي كانوا يَحملونه على رقابهم، ثم إنهم لمّا اشتدّت بهم الحال جَمَع أبو عبيدة ما كان عندهم إلى المزود الذي زادهم النبيّ صلى الله عليه وسلم، فكان يُفرِّقُه عليهم قبضةً قبضةً، إلى أن أشرف على النَّفاد، فكان يعطيهم إيَّاه تمرة تمرة إلى أن فني ذلك.

قال: وَجَمْعُ أبي عبيدة الأزواد، وقِسمتها بالسَّويَّة، إما أن يكون حُكمًا حَكَم به لِمَا شاهد من ضرورة الحال، ولِمَا خاف مِن تَلَف مَن لم يكن معه زاد، فظهر له أنه قد وجب على من معه زادٌ أن يُحيي من ليس له شيء، أو يكون ذلك عن رضا من كان له زادٌ رغبةً في الثواب، وفيما قاله النبيّ صلى الله عليه واله وسلم في الأشعريين من أنهم إذا قَلّ زادُهم جمعوه، فاقتسموه بينهم بالسَّويَّة، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: “فَهُم مني، وأنا منهم”، وقد فعل ذلك النبيّ صلى الله عليه واله وسلم غير مرَّة، ولذلك قال بعض العلماء: إنه سُنَّة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله .

(4) بتقديم وتأخير من شرح الاتيوبي رحمه الله .

(5) ولو نفاها قُدِّم المُثْبت، وقد قدّمنا ( شارح صحيح مسلم ) مرات أن المشهور الصحيح عند الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له، فلا يلزم منه نفي الزيادة، لو لم يعارضه إثبات الزيادة، كيف وقد عارضه؟ فوجب قبول الزيادة.

(6) لعل سائل يسأل كيف ظل لحم الحوت هذه المدة دون أن يفسد ؟ – والإجابة المبدئية ان كل ما في هذه السرية من بعد الوصول للمكان ونفاد الطعام هو من بركة رب العالمين عليها والتي نؤمن بها – ومع ذلك فقد قال القرطبيّ: فإن قيل: كيف جاز لهم أن يأكلوا من هذه الميتة إلى شهر، ومعلوم أن اللحم إذا أقام هذه المدَّة، بل أقل منها، أنه يُنتِن، ويشتدُّ نَتَنُه، فلا يحل الإقدام عليه، كما تقدم في الصيد؛ إذ قال صلى الله عليه وسلم: “كُلْه ما لم يُنْتِن”؟.

فالجواب: أن يقال: لعل ذلك لم يَنْتَهِ نَتَنُه إلى حال يخاف منه الضرر لبرودة الموضع، أو يقال: إنهم أكلوه طريًّا، ثم مَلَّحُوه، وجعلوه وشائِق؛ أي: قدَّدوه قدائد، كما يُفعل باللحم، ويقال فيه: وشقت اللحم، فاتَّشق، والوَشيقَة: القديدة، وعلى هذا يدلّ قوله: “ونقتطع منه الفِدَر”؛ أي: القِطع الكبار.

(*) البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن حجاج – مصدر سابق